2025.07.15

製品・サービス

産業用機器に最適なSSDを選ぶポイントとは?SSD選びの基本をご紹介

高速な読み書き速度、軽量性、静音性など、多くのメリットを持つSSDは、HDDに代わって多様な製品に普及しつつあります。しかし、いざSSDを選ぼうとすると、様々な種類がありすぎて戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか?

そんな悩みをお持ちのあなたへ。本コラムでは、SSD選びの基本知識であるインターフェースとフォームファクタについてわかりやすく解説していきます。皆様のSSD選びの一助となれば幸いです。

SSDの「インターフェース(接続規格)」

インターフェースとは、SSDとホスト間を接続し、データのやり取りを行うための接続規格です。インターフェースに互換性がない限り、異なる規格のSSDを使用することはできません。SSDでは、主に以下の2種類がインターフェースとして使用されています。

SATA (Serial ATA)

- HDDや光学ドライブなど、幅広いデバイスで使用されており汎用性が高いです。

- 改良が重ねられ、SATA I(1.5Gbps)、SATA II(3.0Gbps)、SATA III(6.0Gbps)と世代が進むごとに転送速度が向上しています。

PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)

- SSDの特性に合うNVMeという通信プロトコルを採用し、高速データ転送を実現するインターフェースです。

- SATAに比べて圧倒的なデータ転送速度(約5~20倍)を誇るため、PCアプリケーションでは主軸のインターフェースとなっています。

- 高速データ転送が続く場合、発熱が大きくなるため、システムとしてはファン、SSDとしてはヒートシンクなど、冷却に対する配慮が求められます。

| 項目 | SATA III | PCIe Gen3 x4 | PCIe Gen4 x4 | PCIe Gen5 x4 |

| 最大データ転送速度 | 約600MB/s | 約4GB/s | 約8GB/s | 約16GB/s |

SSDの「フォームファクタ(形状・規格)」

フォームファクタとは、SSDの形状や大きさを表す言葉です。SSDは、用途や搭載するアプリケーションに合わせて、様々なフォームファクタが用意されています。

2.5インチ SSD

- 2.5インチHDDと同じサイズ(縦100mm、横70mm、厚さ7mm)で、同じSATA規格です。

- レガシーシステムの低容量HDDに置き換わる製品として活用されています。

M.2 SSD

- コンパクトなサイズが特徴で、小型なアプリケーションに最適です。

- SATA接続とPCIe接続の2つの規格に加えて複数のサイズがあり、搭載するアプリケーションに対応するのか確認が必要です。

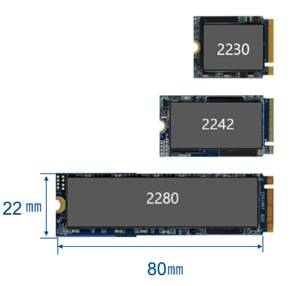

M.2 SSDのサイズ

- M.2 SSDは、幅22mmで長さが異なるサイズが複数あります。

- 最も一般的なサイズは、2280(22mm×80mm)となっています。

- その他にも、基板実装面積が限られるアプリケーション向けに2230、2242、2260、サーバーの電源断対策などのエンタープライズ向けとして22110があります。

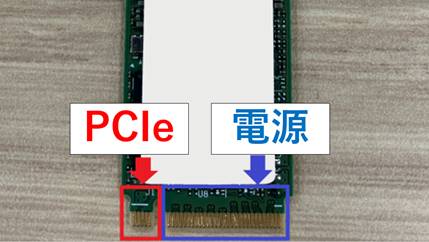

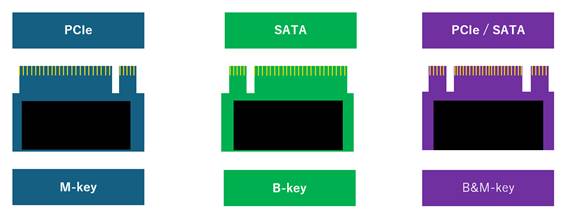

M.2の端子形状

- M.2の端子形状は、主にM Key(PCIe専用)、B-Key(SATA専用)、B&M Key(SATA/PCIe両対応)の3種類があり、選定においてデバイスに対応する端子を確認する必要があります。

U.2 SSD

- U.2の「U」はUniversal(ユニバーサル)を意味しており、SATA, PCIe, SASの様々なコネクタ対応した規格となっています。また、アダプタを使用することでM.2専用端子にも接続可能です。

- 搭載機器の電源を切ることなく、通電状態のままSSDを交換可能な「ホットスワップ」にも対応しており、サーバーやワークステーションなどで採用されるケースが多いです。

BGA SSD

- SSDとしての機能を1チップ構成とし、BGAパッケージとして基板に直接実装する規格です。

- 直接実装することにより耐衝撃性を高められ、基盤実装面積を削減可能です。

- ただ、基盤に直接実装するため、ユーザでの交換・修理ができなくなります。

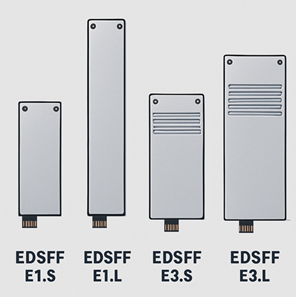

EDSFF SSD

- エンタープライズ向けおよびデータセンター向けに設計された新しいストレージフォームファクタであり、サーバー等の高性能・高密度を実現するための規格です。

- 放熱性を高めるため、ヒートシンクを搭載したモデルもあり、シリーズごとにそれぞれ厚みが異なります。

- まだ、新しい規格であるため、市場に広く普及しているとはいえず、価格も高くなっています。

- 現在は、主に4種類のEDSFFシリーズがあります。

- E1.S :M.2に似たサイズ感、容量は1TB~4TBが主流。

- E1.L:長さ約318mm、幅約32.5mm程度のE1.Sを細長くした形状、容量は数TB~数十TB

- E3.S :2.5インチに似たサイズ感、E1.Sよりも更に大容量かつ高速な読み書き。

- E3.L :長さ約142.2mm、幅約76mmの E3.Sを細長くした形状。

最後に

| フォームファクタ | インターフェース | 特徴 | 用途 |

| 2.5インチ | SATA | メリット 汎用性が高い、ホットスワップ対応 デメリット データ転送速度がPCIeに比べて遅い | PC、産業機器 |

| M.2 | SATA, PCIe | メリット 小型・軽量、インターフェース選択可能 デメリット 発熱量が多い | PC、組み込み機器 |

| U.2 | SATA, PCIe, SAS | メリット 高速データ転送、ホットスワップ対応 デメリット サイズ選択不可 | サーバー、ワークステーション |

| BGA | PCIe(基板直接実装) | メリット 小型・軽量、耐衝撃性が高い デメリット 交換・修理が難しい | 組み込み機器、モバイル機器 |

| EDSFF | PCIe | メリット 高速データ転送、ホットスワップ対応、複数サイズ選択可能 デメリット 普及率が低い(高価) | サーバー、ワークステーション |

SSDを選ぶ際には、インターフェースとフォームファクタを考慮することが重要です。高速データ転送を重視するならPCIe接続のNVMe SSD(M.2、U.2、EDSFF)、価格を抑えたいならSATA接続の2.5インチSSD、コンパクトさを求めるならM.2 SSDやBGA SSD、サーバーやワークステーション向けならU.2やEDSFFが適しています。

※基盤やコネクタに対応したSSDを選ぶ必要がございます。

SSDの進化はこれからも続き、用途に合わせて最適な選択肢は変化していくでしょう。ミカサ商事では、常に最新の情報を取得し続けることで皆様にとって最適なSSD選びをサポートしてまいります。またSSDのみならず、ストレージのことでお困りでしたら、お気軽にミカサ商事までご相談ください。